|

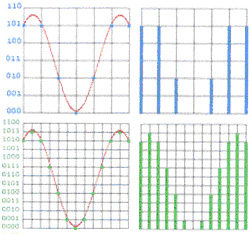

La conversion analogique-numérique repose sur deux

opérations fondamentales que sont l’échantillonnage

et la quantification.

- L’échantillonnage consiste à prélever des

petits échantillons de son (ce qui revient à mesurer des

différences de pression) à des intervalles de temps

précis. L’intervalle de temps entre deux échantillons

est appelé fréquence d’échantillonnage ou encore taux

d’échantillonnage. Le nombre d’échantillon par seconde

s’exprime en Hertz (Hz). La fréquence d’échantillonnage

est un paramètre très important de l’échantillonnage car

elle définit la qualité de l’enregistrement. En effet,

plus la fréquence d’échantillonnage est élevée, plus

l’intervalle de temps entre chaque échantillon est

faible et donc plus fidèle sera le signal final au

signal initial. Par contre il est évident que plus la

fréquence d’échantillonnage sera élevée, plus le nombre

de donnés à stocker est importante donc plus le signal

nécessitera une mémoire importante. Le théorème de

Nyquist-Shannon stipule que cette fréquence doit

être égale ou supérieure à deux fois la fréquence

maximale du signal afin que le signal ne soit pas

perturbé par l’échantillonnage. Ce théorème a permis de

mettre au point une fréquence standard : sachant que

l’oreille humaine ne perçoit les sons que jusqu’à une

fréquence d’environ 20 kHz, la fréquence

d’échantillonnage doit être supérieur ou égal à 40kHz,

la valeur précise de 44.1kHz a été choisie comme

standard. Elle provient des contraintes de

synchronisation avec les équipements vidéo. Ceci permet

de ne pas traiter les sons inaudibles qui ne

présenteraient aucun avantage pour une écoute humaine

ultérieure du signal échantillonnée.

- La deuxième opération, la quantification,

consiste à remplacer les valeurs exactes analogiques de

l’échantillon par la plus proche valeur binaire

possible. Donc à chaque échantillon est associé un

nombre binaire. Ce dernier détermine la valeur

approximative de la pression du fluide de propagation

(de l’air, en règle générale), à un instant donné. Le

son n’est plus représenté par une courbe continue mais

par une suite de valeurs discrètes sur chaque intervalle

de temps. La quantification est caractérisée par un

paramètre nommé résolution. Il détermine le nombre de

valeurs différentes qu’un échantillon peut prendre,

aussi appelé nombre de bits. De même que pour la

fréquence d’échantillonnage, plus la résolution est

élevée, plus grande est la qualité de l’information et

le besoin en mémoire, ainsi que le prix du composant est

élevé. Avec un nombre de bits x on a 2x

possibilités de valeurs. Par exemple un signal de 16

bits (2 octets) va donner 216 possibilités de

solutions différentes, ce qui va permettre de coder le

niveau du signal entre -32767 et 32768. Le choix du

nombre de bits du convertisseur va conditionner aussi

l’étendu du signal que l’on peut capter. A 1 kHz la plus

petite variation de pression détectable par l’oreille

humaine est de 2 x 10-5 Pa, si l’on attribue

à cette variation de pression la valeur de 1 du

convertisseur analogique sélectionné. Pour un

convertisseur 16 bits alors la valeur maximale de 32768

correspond à un son d’intensité relative de 90 dB soit

le niveau sonore d’un orchestre symphonique. Pour un

convertisseur 24 bits le signal peut être codé entre

-8388607 et 8388608. La valeur de 8388608 correspond à

un son d’intensité relative de 138,5 dB soit un niveau

sonore correspondant au seuil de l’intolérance. Le seuil

intolérable du système auditif humain est compris entre

130 dB et 140 dB. A l’enregistrement bien qu’un

convertisseur 16 bits soit suffisant généralement on

travaille à des résolutions supérieures (20,24, voir 32

bits) pour avoir une plage de manœuvre plus importante.

Numériser à haute résolution permet de garder une

qualité optimum.

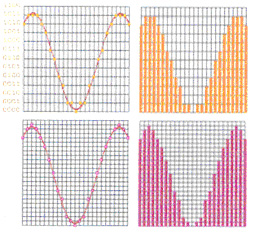

Figure 2 : Evolution de l’échantillonnage en fonction de

la fréquence et de la résolution. |